|

Die Lippe als Transportweg

Bei den geschilderten schlechten Wegeverhältnissen war die Lippe -bis zum Bau der Kleinbahn von Soest nach Hovestadt- ein bevorzugter Transportweg. So führte von Lippstadt –auf der Herzfelder Seite- ein Schiffspfad, der von dort aus -auf der Hovestädter Seite- weiter nach Keßeler ging. Die Schleuse in Keßeler diente zur Regulierung des notwendigen Wasserstandes in den regenarmen Sommermonaten. Über Staubecken in Hovestadt, "Tüche" genannt, konnte mittels Holzrohren das von den Feldern kommende Regenwasser der Lippe zugeführt werden. So wohnten 2 Brunnenmacher in Hovestadt; damals wurden auch Rohrleitungen für die Salzgewinnung in Sassendorf aus "gebohrten Holzstämmen" angelegt. Als Sassendorf sich anschickte, Heilbad zu werden, lieferte Großvater Joseph Heinrich Bierhaus die ersten "hölzernen Badezuber" nach "Bad“ Sassendorf!

Sandbaggerei an der Lippe

Die Bedeutung der Lippe läßt sich daran erkennen, daß neben Holz -mit Flössen flußabwärts transportiert- auch Anröchter Steine mit Kähnen flußabwärts bis Herzfeld transportiert wurden, die dann mit Fuhrwerken zu den Beckumer Zementwerken gefahren wurden. Die Bedeutung der Lippe läßt sich daran erkennen, daß neben Holz -mit Flössen flußabwärts transportiert- auch Anröchter Steine mit Kähnen flußabwärts bis Herzfeld transportiert wurden, die dann mit Fuhrwerken zu den Beckumer Zementwerken gefahren wurden.

Es wird berichtet, daß am 4.9.1818 der preußische Oberpräsident von Westfalen Freiherr von Vincke zur Inspizierung die Lippe befuhr und am 28.3.1819 kam das erste Frachtschiff von Wesel durch Hovestadt-Herzfeld nach Lippstadt.

Schiffahrt auf der Lippe 1853

Die Lippe bot mit ihrem feinen Flußsand noch weitere Erwerbsmöglichkeiten. So hatten die Familien Kleeschulte und Piepenbreier an der Mündung der Feldflut Sandbaggereien. In den Sommermonaten begann bereits um 4 Uhr morgens die harte Arbeit, denn der Sand mußte aus der Flußmitte von Hand zum Ufer, von dort nach oben auf Pferdefuhrwerke verladen werden. Es wird erzählt, daß die Arbeiter pro Tag bis zu zwei Liter Schnaps tranken, der damals 60 Pfennig pro Liter kostete. Auch die Familie Kleeschulte an der Lippebrücke führte zeitweise eine Sandbaggerei für Selbstabholer; in der Saison standen die Pferdefuhrwerke bis zur "Sommers Ecke", um den erstklassigen Bausand abzuholen.

Hochwasser an der Lippe

Andererseits führte die Lippe in den Wintertagen sehr oft Hochwasser. Dieses Hochwasser überschwemmte die an beiden Ufern liegenden Lippewiesen, so daß durch diese natürliche Düngung die Heuernten reichlich ausfielen. Andererseits brachten besonders hohe Fluten Gefahren für die im Ort tief liegenden Gebäude. So werden insbesondere von Hochwassern in den Jahren 1795, 1808, 1880 und 1890, 1908 und 1925 berichtet. Über das durch Eisbarrieren an der Keßeler Mühle verursachte Hochwasser im Januar 1941 hat unser Jubilar einen umfassenden Bericht geschrieben.

Um diese Zeit werden die Straßen in Hovestadt befestigt. Die Fuhrmannsfamilie Kleeschulte -Haus am Bruch- holte mit 4-spännigen Pferdefuhrwerken Steine aus den Anröchter Sandstein-Brüchen.

Da die Gemeinde ohne Vermögen war, wurden Steine und Fuhrlohn von Kleeschulte gestundet, so daß Jahr für Jahr etwa 100 Meter Straße ausgebaut werden konnten.

Überschwemmung 1941

Straßenbau in und um Hovestadt

Die Straßenverhältnisse vor hundert Jahren sind heute unvorstellbar. Außerhalb von Hovestadt wurde der Weg durch die Schoneberger Heide erst 1926 befestigt, nach Ostinghausen gab es noch nicht die Straßenverbindung über das Dorf Schoneberg.

Der Weg führte an der Ahse über Haus Düsse, dem Sitz des Amtmanns von Ledebur, entlang. Der Weg nach Weslarn war ein besserer Feldweg, der Kreis Soest baute diese Strecke später als Kreisstraße aus und der Gärtnermeister Hiek konnte die Äpfelbäume entlang dieser Straße liefern und pflanzen. Ebenso fehlte die heutige Straßenführung über Niederbauer nach Oestinghausen.

Der Weg führte an der Lippe entlang hei Ebbert vorbei nach Oestinghausen. Ein weiterer Feldweg ging über Nordwald über die Anhöhe bei Niederbauer nach Oestinghausen.

Die schlechten Wegeverhältnisse nach Oestinghausen sind unserem Jubilar noch in bester Erinnerung. So mußten die Kinder aus Hovestadt zum Kommunion-Unterricht nach Oestinghausen. Unterwegs sollte der Rosenkranz gebetet werden. "Brörken Schneider" als Vorbeter ließ zwecks Abkürzung bei jedem Gesetz ein oder zwei "Gegrüßet seist Du" fallen, wurde jedoch von den Nachbetern deswegen verhauen!

Da auch die Toten von Hovestadt bis zum Jahre 1922 in Oestinghausen zur Ruhe gebettet wurden, mußten die Hovestädter zu Fuß um 7.15 Uhr -im Winter mit der Laterne- aufbrechen, um in der Pfarrkirche von Oestinghausen um 8.30 Uhr das Meßopfer feiern zu können.

Rektoratschule in Hovestaat

Aus dieser räumlichen Abgeschiedenheit läßt sich vielleicht auch erklären, daß im Jahre 1872 eine Rektoratschule in Hovestadt errichtet wurde. Diese von dem späteren Paderborner Domkapitular Kleffner als Rektor geleitete Schule hatte ihr Domizil in einem Nebengebäude des Grundhof`schen Besitzes –heutiges Kirchengrundstück-. Sie wurde 1881 aufgegeben, 1884 erfolgte in Herzfeld eine Neugründung. 1886 war diese Herzfelder Privatschule dann wiederum in Hovestadt im Zumbroich`schen Haus (Haus Hiek-Korbmacher) bis zum Jahre 1889.

Rektoratschule Hovestadt 1872

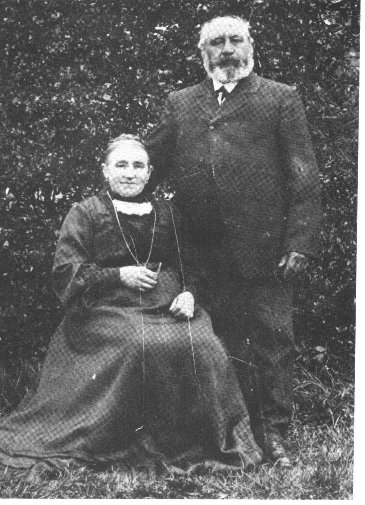

Joseph Heinrich Bierhaus 1840 - 1902

Joseph Heinrich Bierhaus erlernt bei seinem Vater, dem "Büner Eikmen" auf dem Hofe Eickman das Böttcherhandwerk.

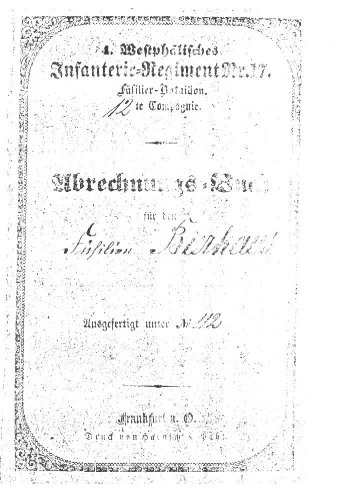

Am 16.2.1863 tritt der "3 Zoll und 3 Strich" große "Füsilier Joseph Bierhaus" in die 12. Compagnie des 4. Westfälischen Infanterie-Regiments Nr. 17 in „Königlich-Preußische Kriegsdienste" in Wesel. Er erhält dort eine monatliche Löhnung von 2 Reichsthalern und 15 Silbergroschen, wovon für die "Victualien-Verpflegung von 1 Pfund und 12 Loth Brod" 1 Silbergroschen und 3 Pfennig täglich abgezogen werden.

Alle 7 1/2 Monate werden 1 Paar Stiefeln mit 1 Paar Sohlen im Werte von 1 Thaler sowie alle zwei Jahre 2 Hemden zu je 20 Silbergroschen ausgegeben. Am 24. Juli 1865 erhält Joseph Bierhaus seinen Abschied

.

Abrechnungsbuch Joseph Bierhaus 1863

Aber schon bald mußte Joseph Heinrich Bierhaus wieder einrücken, denn im Juni 1866 brach der Preußisch-Oesterreichische Krieg aus. Der Gefreite Bierhaus führte einen Patronenwagen bis Königgrätz, dem für den Sieg der Preußen entscheidenden Schlachtort.

Joseph Heinrich Bierhaus hat nach seiner Militär- und Kriegszeit in der Fremde -so in Duisburg, 1868 ist er in Dortmund tätig- einiges Barvermögen für die Errichtung einer selbständigen Existenz erworben.

Erwerb des Hauses an der Schloßstraße

Am 3. September 1868 erwirbt Joseph Bierhaus durch notariellen Vertrag vor dem "Notar im Departement des Königlichen Appellationsgerichtes zu Hamm, dem Rechtsanwalt Albrecht Loerbroks in Soest" von den Eheleuten Simon Speyer und Breuenchen geb. Löwenstein die "beim Hause" -gemeint ist das Schloß Hovestadt-gelegenen Grundstücke Hovestadt Flur 4 Nr. 197 und 198 zur Größe von 55 Ruten und 90 Fuß. Es wird ein Kaufpreis von 1000 Thalern vereinbart, außerdem ist die eingetragene Bodenrente von jährlich 7 Thalern und 7 Silbergroschen zu übernehmen.

In dem Kaufpreis sind eingeschlossen das aufstehende Wohnhaus Nr. 11 mit Nebengebäude. Ausdrücklich wird vermerkt, daß der "in der Wand an der Wohnstube befindliche eiserne Ofen und der in der Küche eingemauerte eiserne Topf mitverkauft wurden, ausgeschlossen wurden das Windseilrad mit Kette und die Ladengestelle im Hause."

Am 30. August 1868 zahlte der Sparkassenrendant Gödde namens des Josef Bierhaus die Kaufsumme von 1000 Thalern an die Eheleute Speyer.

Am 1.März 1870 heiratete der Böttcher Josef Heinrich Bierhaus die am 18.1.1849 geborene Catharina Elisabeth Hunsel.

Elisabeth Hunsel, in Lippborg geboren, war vor ihrer Hochzeit mit den Eltern nach Schoneberg gezogen, da diese in Schoneberg einen 16 Morgen großen Besitz mit einem im Rohbau stehenden Haus erworben hatten. Elisabeth hatte vorher in Düsseldorf in einem Speise-Restaurant an der Königsallee die "gute Küche"

erlernt. Das Haus durfte den Titel "Königlicher Hoflieferant" führen, da man an den Königshof in Hannover Speisen lieferte.

Im kurz danach ausbrechenden Deutsch-Französischen Krieg muß Josef Bierhaus zwar nicht mehr an die Front. Der Gefreite Bierhaus bildete in Hannover Rekruten aus, später war er zur Bewachung von Kriegsgefangenen eingesetzt und wurde erst nach der Geburt seines ersten Sohnes Heinrich entlassen. An diese Zeit erinnert noch die alte Tasse mit der Aufschrift "Elisabeth Bierhaus". Als das Paket mit diesem Souvenir kam, erschrak seine Frau gewaltig, weil sie ein Abrücken zur Front befürchtete.

Der im Nebengebäude eingerichtete Handwerksbetrieb wird durch die nach dem Deutsch-Französischen Krieg allgemein einsetzende wirtschaftliche Entwicklung begünstigt. Zeitweise ist neben zwei Gesellen auch der Neffe Heinrich Bierhaus, der jüngste Sohn des auf dem Hof gebliebenen Heinrich Bierhaus im Betrieb tätig. Es kommen große Aufträge von der Brauerei Ohm & Kleine aus Lippstadt, die in den Kriegsjahren ein neues Brauereigebäude errichtet und die zur Erinnerung an die erste siegreiche Schlacht der Deutschen über die Franzosen am 4.7.1870 bei Weißenburg (Unterelsaß) sich künftig "Brauerei Weißenburg" nennt.

|