|

Doch zurück zun Jahre 1911: Das Fachwerkhaus an der Schloßstraße war angebaut worden. So erhielt das Haus durch einen Aufbau höhere Schlafräume, der Dachstuhl und die Dacheindeckung wurden erneuert.

Der im dritten Lehrgang stehende Malerlehrlinq Stephan Bierhaus tapezierte im Winter 1911/12 das Haus, so daß für den Einzug des jungen Paares alles gerüstet war.

Zu diesem Zeitpunkt "bescheinigt" der Vorsitzende der Einkommensteuer-Veranlagunqskommission dem Böttchermeister Josef Bierhaus, daß er "ein vielgesuchter Böttcher mit einem ausgedehnten Kundenkreis" sei. Um den täglichen Reinverdienst von 5 - 6 Mark pro Tag und für einen Gesellen von 1 Mark 50 Pfennig pro Tag zu begründen, heißt es weiter in der Steuerveranlagung, "daß ein Mann von der Festigkeit und dem Fleiße" nicht für 2 Mark 50 Pfennig arbeiten würde!" - Es sollte hier nicht der Hinweis fehlen, daß Steuerzahlen ein Beweis der finanziellen Leistungsfähigkeit des Bürgers war und als Bürgertugend galt!

Der am 27. August 1913 geborene Sohn Josef (Jöppe) konnte gewiß noch nicht laufen, als der große Weltkrieg am 1. Auqust 1914 hereinbrach. Zwar brauchte Vater Josef Bierhaus wegen seines Alters von 4o Jahren und wegen seiner Tätigkeit als Posthalter nicht mehr als Soldat einzurücken, doch die Kriegszeiten brachten gewiß manche Sorgen.

In der Kriegszeit wie auch in der Nachkriegszeit war das Elternhaus in Hovestadt für die in den Städten Dortmund und Essen wohnenden Familien der Geschwister der Treffpunkt, um die schmale Versorgungsbasis aufzubessern. Wenn zunächst nur die Familien mit zusätzlichen Lebensmitteln versorgt wurden, konnten in der Nachkriegszeit mehrere "Waggonladungen" mit Stoppelrüben an die Stadt Kray geliefert werden, wobei nur eine Vergütung von 3 % der Einkaufskosten berechnet wurde.

Zu dieser Zeit wird im Jahre 1919 Josef Bierhaus nach demokratischen Spielregeln von seinen Mitbürgern im Saale Biele zum Gemeindevorsteher gewählt. Vierzehn Jahre hat diese Aufgabe viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit von Josef Bierhaus gefordert.

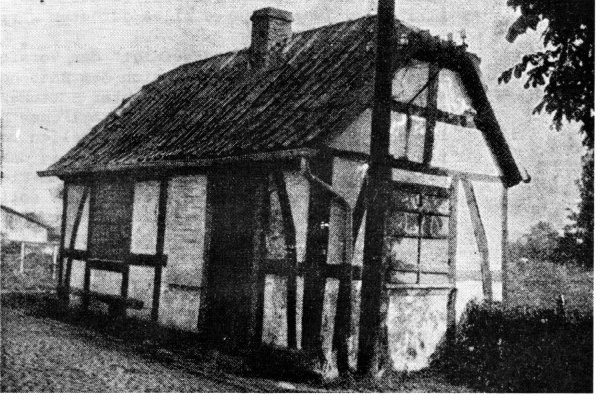

In diese Amtszeit fällt der Bau der neuen Lippebrücke im Jahre 1920, die die alte Holzbrücke aus dem Jahre 1793 ersetzen sollte. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte der Graf von Plettenberg-Lenhausen noch Brückengeld erheben, das von Therese Lütkenhaus in dem 1836 erbauten Brückenhäuschen kassiert wurde. Durch Dekret des preussischen Königs Wilhelm III im Jahre 1862 war der Brückenzoll pro Person mit 2 Pfennig, das Brückengeld für ein Gespann mit Pferde mit 15 Pfennig, festgesetzt worden.

Brückenhäuschen an der Lippe, erbaut 1836

Das mit einem Kostenvoranschlag von 60.000 Rentenmark veranschlagte Bauvorhaben wäre fast zu einem finanziellen Abenteuer für die Gemeinde Hovestadt geworden. Die von der Regierung in Arnsberg errechneten Zuschüsse der Arbeitslosen-Versicherung von 36.000 Rentenmark (für 18.000 Tagewerke von Arbeitslosen) blieben aus, da die ausführende Firma Köthenbürger aus Paderborn überwiegend Maschinen einsetzte. Der auf die Gemeinde entfallende Anteil von 22.500 Rentenmark wurde zunächst von der Regierung vorgeschossen, später wurde ein Darlehen von der Amtssparkasse des Amtes Oestinghausen zu Hovestadt aufgenommen. Aus der Benzinsteuer erhielt dann die Gemeinde Hovestadt einen jährlichen Zuschuß von der Regierung, so daß die mittellose Gemeinde den Zins- und Tilgungsdienst ohne Mühe tragen konnte.

Die Lippebrücke in Hovestadt -1945 gesprengt und wieder neu errichtet- verbindet mit den Brücken in Keßeler und Lippborg die Orte Herzfeld und Lippborg mit den südlich gelegenen Orten des ehemaligen Amtes Oestinghausen. Der ehemals trennende Fluß ist heute die Achse, an der die 126 km große und ca. l0.000 Einwohner zählende Großgemeinde Lippetal angebunden ist.

Leider ist der Fluß durch viele Abwässer verunreinigt. Der ehemalige Fischreichtum dieses Flusses ist unvorstellbar gewesen. l900 hat der Jubilar mit seinem Vater und einigen Fischpächtern in der sogen. "Odderlippe" (= toter Lippearm, nach den früher dort hausenden Flußottern benannt) 2 1/2 Zentner Fische -darunter 50 Pfund Hechte- im Frühjahr nach dem Abklingen der winterlichen Überflutung gefangen.

|

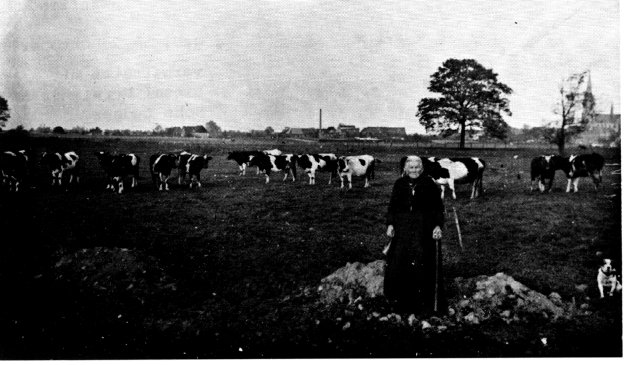

Kuhhirtin Therese um 1930

Dem Angelvergnügen der Erwachsenen an der Lippe -gegen ein geringes Pachtentgelt hatten die Familien Schwarze und Bierhaus den Bereich von der Feldfluteinmündung bis zur Keßeler Mühle gepachtet- entsprach das Baden der Jugend im Sommer und der Schlittschuhlauf auf den Teichen und überschwemmten Lippe-Merschen im Winter.

Heute ist Hovestadt durch eine große Deichanlage gegen mögliche Überschwemmungen geschützt, eine Maßnahme, die als Resultat der totalen Überschwemmung im Jahre 1965 anzusehen ist. Mit der Verschmutzung der Lippe und der Kanalisierung der Feldflut wie auch den Baumaßnahmen zur Regulierung der Lippe ist ein unwiederbringliches Stück Romantik im Lippetal verschwunden.

Aus der Ehe des Josef Bierhaus und der Agnes Rhode gehen sieben Kinder hervor:

|